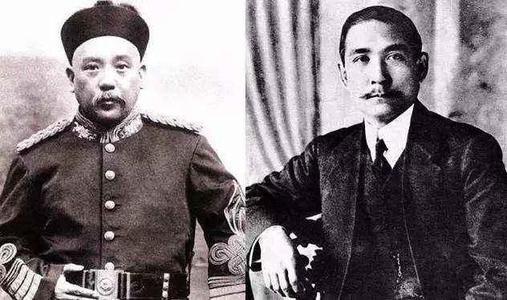

中华民国建立后 孙中山与袁世凯的13次长谈都说了什么?

1912年,是孙中山生命中重要的一年,也是中国百年荣辱曲折中的重要一年——1月1日,孙中山出任中华民国临时大总统,是为民国元年。

在传统时代,“改元”是件大事,万象更新,普天同庆。然而到了民国,这样翻天覆地的“改元”,从此没有皇帝只有共和的“改元”,却很快变得一地鸡毛。孙中山和他的民国从一开始就遇到了一个绕不开的人:有权、有兵、有声望、老谋深算的袁世凯。

1912年2月12日,袁世凯逼年幼的清帝溥仪退位。第二天,孙中山辞临时大总统之职,并推荐袁世凯担任。此后不久,孙中山在南方各地游历,了解社会经济状况和风土民情。袁世凯则多次致电孙中山,邀请他来北京共商国是。1912年8月18日,孙中山一行10多人从上海启程北上。

这时,革命党人与袁世凯为首的北洋集团之间的矛盾已经日渐凸显。就在孙中山离沪北行前两天,袁世凯捕杀参与武昌起义的革命党人张振武、方维,舆论哗然,全国政治气氛为之凝重。不少人劝孙中山不要冒险北上。孙中山显示了一代伟人的胆魄,坚持北京之行。他说:“无论如何不失信于袁总统,且他人皆谓袁不可靠,我则以为可靠,必欲一试吾目光。”

这一试,结果如何呢?

见面之语:“当赶筑全国铁路”编辑本段

1912年8月24日下午5点半左右,孙中山抵达北京火车站。袁世凯的代表梁士诒、内阁总长段祺瑞、参议院议长吴景濂等要员均至车站欢迎,军乐队奏军乐,孤儿院孤儿队唱欢迎歌。显而易见,如此盛大隆重的欢迎场面,出自袁世凯授意与安排。据当时报纸报道:孙中山与各总长及各团代表接见后,高举其帽,从人丛中穿行,两旁人士争睹风采,西洋人各携写真机械摄影;当孙中山走出车站时,正阳门一带断绝交通,沿途瞻望者,楼间房上皆满,无不举帽欢迎。虽已卸任临时大总统,但作为革命领袖,孙中山此次莅京,万人空巷,可谓轰动京城。

在众人陪同下,孙中山乘车前往位于铁狮子胡同的总统府,袁世凯亲至大门口相迎。孙、袁各自脱帽为礼,握手至府内大厅,开始了两大巨头的第一次晤谈。

当晚8点,欢迎宴会开始,袁世凯亲自为孙中山执盏,态度甚是“谦恭”,身段非常柔软。他说道:“刻下时事日非,边警迭至,世凯识薄能鲜,深望先生有以教我,以固邦基。世凯忝负国民托付,谨代表四万万同胞,求赐宏论,以匡不逮,财政、外交甚为棘手,尤望先生不时匡助,则我民国幸甚。”

孙中山起身笑答:“文久居海外,于国内情形或有未尽详悉之处,如有所知,自当贡献。惟自军兴以来,各处商务凋敝,民不聊生,金融滞塞,为患甚巨。挽救之术,惟有兴办实业,注意拓殖,然皆恃交通发达为之媒介。故当赶筑全国铁路,尚望大总统力为赞助,早日观成,则我民国前途受惠实多。”

初次见面,彼此印象良好。会后,袁世凯对人表示:与孙中山,大有相见恨晚之意;孙中山也对人称:“袁总统可与为善。”

首次见面就提到的铁路问题,实在是当时孙中山颇为挂念的一件事。来北京之前一个月,孙中山就在上海说过:“中国人民之众,幅员之大,而文明与生计均不及欧美者,铁路不兴,其一大原因也……美国有铁道七十万里,乃成全球最富之国。”8月29日,孙袁进行第五次会谈时,再次谈到铁路问题。孙中山说:“此10年内,君当为大总统,专练精兵五百万,始能在地球上与各强国言国际平等。我当于10年内筑路20万里,此路造成,年可获8万万,以之练兵及作中央地方行政经费,不患无钱筑路。”孙中山还表示,愿到外国商谈铁路借债事务。当时,很多国家还没有承认中华民国,袁世凯正打算请孙中山复游欧美,与各国接洽外交承认问题。孙中山说完,袁世凯微笑说道:“办路事,君自有把握。若练精兵,百万恐非易事。”

1912年9月9日,袁世凯“特授孙文以筹划全国铁路全权”,把建铁路的事交给了孙中山。美籍华裔历史学者唐德刚认为:“袁氏派孙中山去修筑铁路,显然是投其所好,给这个革命领袖找个优差肥缺,安顿下来,免得他继续革命或重新造反。”

忧心之语:“欲使蒙古取消独立,必先平西藏”编辑本段

孙袁会谈之时,正逢蒙古、西藏宣告独立,边疆危机严重,袁世凯想以武力对付,于8月27日第三次晤谈时请教于孙中山。孙中山反对贸然动武:“以此次蒙、藏离叛,达赖活佛实为祸首,若能广收人心,施以恩泽”,或可收效;若单纯用武力解决,“势必反激其外向,牵连外交,前途益危,而事愈棘手矣”。

过了4天,两人第七次见面,又谈到边疆问题,孙中山再次反对用兵,给袁世凯出了“怀柔”之策:颁布待遇西藏条例;给四川都督尹昌衡加“宣慰使”头衔,让他只身入藏,宣布政府的善德美意,令西藏自行取消独立。至于蒙古,在次日第八次见面时,孙中山很有预见性地分析道:“如欲使蒙古取消独立,必先平西藏,以为取消库伦(今蒙古国首都乌兰巴托)独立之预备。西藏平,则蒙古之气焰息矣……蒙古不独立,则边警息矣。”

那些天,袁世凯不断收到蒙古、新疆的急电,心神不宁,9月5日第十二次见面时,又问孙中山有何良策。孙中山就从这些急电入手,认为蒙、新两地离京城不下万里,所接电报不能确实,恐有人假造,应该派侦探专员去查实,以便确定应对之策。袁世凯深以为然。

其实,在民国元年,虽然“民国”的国号已经叫响,但全国统一并没有真正实现。在与孙中山的第九次谈话中,袁世凯就直言相告,现在各省暗潮涌动,直隶、山东、吉林、奉天、广东的省议会与都督屡屡冲突,险象环生,怎么维持下去?孙中山也没有良策,只是说,不妨通电各省,勒令遵守《中华民国临时约法》。这种一盘散沙的情况,离孙中山所期望的“五族共和”“相亲相爱”“共赴国家之难”,着实太遥远了。

孙中山之所以把铁路建设作为急务,也与边疆及各省的状况有一定关系。他在1912年9月2日的北京报界欢迎会上说:“现在以国防不固,俄在北满及蒙古进行,日本在南满洲进行,英国在西藏进行。我国兵力若能保护边圉断无此等事实……然用兵之处,则并一兵而无之,此何故哉?此即交通不便之故。”

防范之语:“武昌、南京、开封等地都可考虑为国都”编辑本段

两人重点讨论的另一话题是迁都。8月29日第五次谈话中,孙中山就鲜明地提出,北京或许不宜作为永久国都,将来武昌、南京、开封等地,都可考虑。两天后,他在参议院欢迎会上专门提到此事:“北京以地势论,本可为民国首都,故自明迄清俱无迁移。”但现在北京城内“外人留居,特画区域,炮台高耸,兵队环集”,而且俄、日在北方形成威胁,“陷于外人势力包围之中,被束缚手足”,“故兄弟谓北京万不可居,将来须急速迁移”。

其实,早在孙中山举荐袁世凯做临时大总统时,条件之一就是临时政府必须设于南京,新任临时大总统必须到南京就任,他才解职。这一条件,说白了就是孙中山对袁世凯有所保留,要让袁世凯“离巢”。但袁世凯岂肯就范?他唆使北洋军第三镇在北京“兵变”,造成北京还需要大总统坐镇平叛的假象。北方各地商会、咨议局、团体、报馆纷纷上书、通电,反对袁世凯南下就职,段祺瑞等军界人士也表示“临时政府必应设于北京,大总统受任必暂难离京一步”。孙中山为顾全大局只好作出让步。袁世凯实现了在北京就职的目的。

所以,与袁世凯见面后,迁都成为重要议题。9月3日第十次谈话,袁世凯说:此时尚未完全统一,外交上多有掣肘,财政困难,恐怕数年内迁都问题都不易解决。孙中山说:如果政府能抱定迁都的宗旨,则将来即可达此目的。他还建议迁往河南开封,袁世凯说:“我本河南省人,岂有不愿,特此着为事实上所万不能行者云。”

9月11日,上海《申报》刊文道:孙中山这次北京之行,所发诸多言论中最为世人注意者,铁路外,唯迁都问题。迁都就是让袁世凯离开自己老巢,制约、防范之意甚明。可叹孙中山的迁都交涉终告失败。后来,袁世凯无论担任正式大总统,还是加冕称帝,都未离开北京。

临别之语:“革命从此告终,恐未必然”编辑本段

虽然在迁都问题上有根本分歧,但大多数情况下,袁世凯对孙中山所言并不反对,会谈气氛颇为融洽。从8月24日到9月17日,两人共交谈13次,常常从下午4点谈到晚上10点,甚至有三四次凌晨2点方散。所谈话题,也涉及内政外交等方方面面,甚至包括十分敏感的内阁人事安排,袁世凯也问孙中山意见。

有一天深夜,孙袁谈毕,总统府秘书长梁士诒送孙中山回行馆,孙中山对他说:“我与项城(袁世凯)谈话,所见略同。我之政见,彼亦多能领会。唯有一事我至今尚疑。”梁士诒问是什么事,孙中山说:“中国以农立国,倘不能于农民自身求彻底解决,则革新非易。欲求解决农民自身问题,非耕者有其田不可。我说及此项政见时,以为项城必反对,孰知彼不特不反对,且以为事所当然,此我所不解也。”梁士诒说:“公环游各国,目睹大地主之剥削,又生长南方,亲见佃田者之痛苦,故主张耕者有其田。项城生长北方,足迹未尝越大江之南,而北方多属自耕农,佃农少之又少,故项城以为耕者有其田是当然之事理也。”孙中山听了,以笑作答。

袁世凯为表示诚意,派人在石大人胡同孙中山的行邸照料。孙中山如果因公外出,就给他安排车马,沿途有军警护卫,断绝交通,并提前安排好休息、吃饭的地方。孙中山每次外出参加公开活动,总不见路人,感到奇怪。当他得知是袁世凯的特意安排,说道:“鄙人虽系退位总统,不过国民一分子,若如此尊严,既非所以开诚见心,且受之甚觉不安,应即将随从马队及沿途军警一律撤去,俾得出入自由。如大总统坚执不肯,则鄙人小住一两日即他去矣。”袁世凯赶紧撤除军警,取消戒严。

9月16日,即孙中山结束北京之行的前一天,孙中山再赴总统府,出席袁世凯为其举行的饯别宴会,并与袁进行第十三次晤谈,即两位巨头的最后一次会面。席间,袁世凯问孙中山:“方今革命克告成功,先生奔走数十年之目的已达,中华革命于是告终矣乎?”孙中山从容答道:“满清幸已推翻,如云革命从此告终,恐未必然。”融洽会谈之下,孙中山作为职业革命家的本能依然清醒。

有人认为,孙中山北上,把希望寄托在幻想之上,在政治上犯了严重的错误。也有人认为,孙中山襟怀坦荡,一切以国家、民族的利益为依归,毫无个人私利索求,表现出崇高的政治品格。不管世人如何争议,至少借由孙袁晤谈,革命党人与北洋集团之间矛盾得以缓解。这对双方,乃至在民初政治史上,都具有重要意义。