这个“二战病人”在中国疗伤,成为中国十大“功勋外教”之一

96岁的威廉姆·霍文克教授去世了,他那件左胸前绣着编号69066的囚服还遗留在人间。编号下面是红色的三角,代表集中营里的政治犯,“N”表示国籍荷兰。

直到去世的前一年,霍文克才将这件蓝白相间的囚衣拿给他的中国学生看。“在庸常的生活里,每天都可能有数不清的琐事,像针尖一样困扰着你,比如:衬衫掉了一粒扣子,同女朋友吵了一架,钱不够用……凡此种种。但在德国达豪集中营,你不会遇到这些问题,在那里你有一个,也仅有一个问题:活下去。”

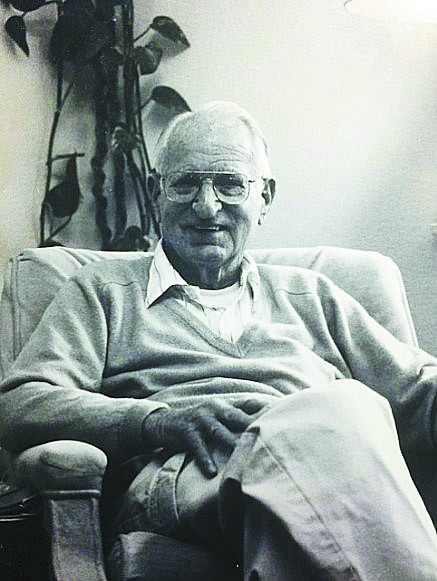

5月13日下午,在对外经济贸易大学一间狭小的会议室内,举行了一场对霍文克的追思会, 黑白如同旧电影的幻灯片在会场一张张滑过。

当年共事的老校长耳朵有些背了,说话漏风,他拽着话筒颤巍巍地讲述着霍文克的琐事。有年近半百的学生流着眼泪说:“他是最具人文情怀的学者”、“虽然教授西方经济学,却更像又红又专的‘共产主义者’”;还有人评价:“霍文克教授的生活态度,影响了我一生。”

世界各地的人在美国纪念逝者的网站上为他留言:

“他永远平易近人,是个面向学生而非面向黑板的老师。他讲课时窗台边都站满了人。”

“我知道,我永远无法像他一样,为这个世界作出那么多贡献,但我还是会努力接近他。”

“这个世界也许仍将支离破碎,但是因为霍文克,它正在变好。”

最后一条留言来自千里之外的中国。“您的学生与同事都将深深地思念着您。对外经贸大学,中国北京。”

他的胸前开始挂上越来越多闪亮的徽章,但69066的编号仍会隐隐笼罩心房

运送犯人的火车在森林中央停了下来,霍文克已经在车上待了将近3天,他对即将去哪里一无所知。

火车车厢的门窗遮挡得严严实实,车厢里没有椅子,也没有吃的,人挤得没有躺下的地方。有几个木桶充作马桶,转眼间就满溢出来,臭味难挡。

当火车到达目的地,囚犯像牲口一样被赶出车厢。纳粹党卫军士兵围在周围,枪口对着犯人,他们一边厉声呼喝,一边挥动着木棍把人赶成队列,霍文克站在队伍中间,朝着集中营的大门慢慢挪动。

几分钟之后,大门关上,霍文克人生的某些部分,永远地改变了。

生命的大门最后关闭前,孤身终老的霍文克在美国的养老院度过,每天的活动是冥想和看书。

中国学生飞过去探望他时,戴着金丝眼镜、一头稀疏白发的霍文克在老人堆里显得不那么合群。老人集中在院子里打盹,无所事事。霍文克却让大家轮流做讲座,不管别人听不听得懂。

天气炎热,他穿着半干的衣服坐在电风扇旁边,嫌开空调浪费能源。他的鞋穿不上,探望他的中国学生想帮他,霍文克拒绝了,“我怕过分依赖你,一个星期后你走了怎么办。”

也许从走进集中营的那一刻起,霍文克就学会不再依赖任何人。

“二战”后,他师从首届诺贝尔经济学奖得主丁伯根,获得博士学位,随后只身离开欧洲这片伤心地,成为美国公民。在华尔街一家大型银行供职6年之后弃商从教,在美国内华达大学担任经济系主任。

花甲之年,他又一个人飞越太平洋,来到上世纪80年代的北京,在刚穿上喇叭裤的年轻人面前,讲授西方经济学,成为对外经贸大学第一位经济学荣誉教授。

2009年,他和李政道、李约瑟一起被提名为新中国60年最有影响的海外专家;5年之后,又被评为中国十大“功勋外教”。

他的胸前开始挂上越来越多闪亮的徽章,但69066的编号仍会隐隐笼罩心房。

1943年,霍文克被盖世太保逮捕。因为他加入反抗法西斯的荷兰地下党,被人出卖,关进集中营。

“劳动让你自由”的口号贴在集中营的门上,大门关上的瞬间,他看到四处是穿着蓝白条囚服的犯人。两个凹洞,是他们的脸颊;一个大凹洞,是他们的肚子;两条腿离得很远,整个人好像一副活的骨架。他听到哀嚎——一个纳粹德国兵在踢打一名囚犯——惨叫声停了。

集中营每天的早餐是一杯棕色的热水,可以说它是茶,也可以被叫做咖啡;中午是热水加土豆皮,一点蔬菜,运气好的时候还有点肉星儿;晚餐两片面包,偶尔有香肠。任何能吃的东西都被吃掉了,霍文克告诉中国同事,逮到田鼠,简直就是“宴会”。大战临近结束前,他亲眼看见人吃人的情景——一群人把刚刚死掉的人身上的肉割下来吃掉了。

这段经历让他后来一直保持着简朴的生活。中国学生记得,霍文克吃苹果时,会连同核一起吃掉。

每次去餐厅,他会打包所有的剩菜,从不浪费。他热爱中国的美食,却总是点半份菜,后来那家馆子干脆更名为“半份菜”。在对外经贸大学的食堂里,他会愤怒地责怪学生为什么不排队,也会揪住扔掉馒头的人,质问他为什么浪费粮食。

他的衣服穿了很多年,西装居然是几十年前定制的。有一次,学生看见他自己在订纽扣。他戴着一块很旧的电子手表,主要功能是闹钟和运动时的计时器。他开玩笑说,浑身上下最贵的是身上安装的心脏起搏器。

死亡从半个世纪前就如影随形。1944年的夏天,霍文克得了痢疾,路都走不动了。有几天晚上,在努力睡着前,他会问自己“明天我还活着吗?”一位老囚犯把咖啡豆当成药拿给霍文克嚼。这个办法竟然把病治好了。

你不知道下一秒是否还会活着编辑本段

集中营的外围有深沟、高墙和电网围绕。每天早上点人头,霍文克走到广场时,都看到电网上挂着尸体。那些是无法忍受苦难的囚犯,他们扑到电网上寻求解脱。他们的尸体会挂在那里整整24个小时,为的是让其他人看清楚电网的威力。

点人头时,通常会伴有一首动听的乐曲,人们踩在拍子上,尽管很多人已经走不动路了,但还有瓦格纳的音乐为他们悲惨的人生伴奏。

晚年,霍文克在晨练时喜欢播放维瓦尔第的《四季》,这是他从对外经贸大学旁边的音像店买的,只是盗版让他觉得很不光彩。他身体一直很好,80多岁时还跟学生抱怨,“我真的老了,做仰卧起坐时,下巴够不着膝盖了。”

集中营的阴影仍然笼罩在他日渐松弛的身体上。来自中国南方农村的学生吴卫军,如今已经成为普华永道北京主管合伙人,发迹之后请画师为资助过自己的老师画像。那幅油画中,霍文克看上去放松地坐在沙发上,右手自然下垂,只有左手紧紧握着,好像不自觉地敲着什么——这是集中营的紧张感留下的烙印,改不掉。

死神每一天都会出现在那里,无数个寒冷的清晨,在霍文克走向营区广场的路上,在偏僻的角落,他看到死人被当成垃圾一样扔掉。有时候在夜里,他还会看见他们。月光照在那些只剩骨头的尸体上,大雪和冰雨落在不能瞑目的眼睛里。

他记得淋浴室的情景。死掉的和患病的囚犯在石板地上交错躺着。喷头打开了,雾气中,他看到一个奄奄一息的男孩。水逐渐漫过他的身体,流过他只剩骨头的胳膊和腿,溅在他凸起的肋骨上,淌进他半张着的嘴里和又一次睁开的眼睛里。

霍文克以为他已经死了,就像千千万万死去的人一样,毫无挣扎、没留下一句话。突然,男孩的手慢慢地在地面上滑动,好像想要抓住什么东西。那一刻,霍文克瞬间明白了,男孩想抓住躺在旁边人的手,这样就不会一个人走上黄泉路了。

在这里,死法有很多种。逃跑时有发生,大约每4个试图逃跑的囚犯中,1个能成功逃脱、1个会被抓回来、两个会被开枪打死。抓回来的那个得在集中营门口站24个小时,脖子上挂个牌子示众,牌子上写着“我又回来了”。之后,他被放进一个矮得直不起腰又窄得坐不下去的柜子里,关上一阵子。随后被编进最脏最累的工队,等待他的只有死路一条。

霍文克被派到生产德国战争机器的工厂做工。工厂里有时会发生破坏活动,一旦谁被抓住,就会吊死在集中营的广场上。每一名囚犯都必须到场,还不许闭眼不看。有些囚犯会高唱国歌到最后一刻;有些会呕吐或哭泣;还有的默默地走完人生最后的路程。绞刑死得很快,霍文克早就知道了。

“对我来说最难熬的是对生命无常的恐惧不安,你不知道下一秒是否还会活着。”有人设计向同伴的静脉注射5毫升汽油,在他死后拿他的金假牙卖给德国人换食物,“任何人你都不敢轻易信任,否则你可能仅仅因为一片面包就会被出卖给德国人。”

霍文克曾亲口承认,从集中营出来之后,他害怕表露自己的感情,总是把情感埋在内心。他对别人缺乏信任,无法相信也无法做到无条件的爱。他成了独来独往的人,终生未娶,没有子孙。

他原本出生在荷兰一个显赫的家族,荷兰皇室在他家的园林打猎时,要提前跟他父亲打好招呼。霍文克从小接受了良好的教育,后来母亲早逝,父亲再娶,他很早就进了寄宿学校。家庭生活一直是他的遗憾。长大后,他成了风流倜傥、爱交际的才子。

“二战”改变了这一切。后来在中国,有人撮合他和学校外办的女老师,均未成功。“他对异性一直心有芥蒂,心里绷着一根弦。”对外经贸大学84级国际金融专业研究生陈墨回忆,与他成为“忘年交”的中国学生虽然很多,但都是男生,没有姑娘。

他只对最亲密的学生说过,当初告发他进入集中营的,是当时最爱的女友。

这个“战争病人”的内心,像贝壳一样一点点张开编辑本段

80多岁的时候,霍文克跟身边人反复提到一句话——原谅但不能忘记。他用了60年的时间试图去化解仇恨。

“二战”结束很久以后,他才摆脱了对德国人的仇恨。那是1955年,霍文克在华尔街从事国际银行业务。有一天,他必须跟一个德国银行家共进午餐。他对这顿饭十分抵触,内心一直在挣扎。

对方的口音让他回忆起往事。如果想在集中营生存,必须要学会当隐形人,离纳粹德国兵远远的。倘若赶上一个德国兵因为跟老婆吵架或其他什么原因心情不好,他可能会夺走犯人的帽子,扔到德国兵包围圈的外面,然后命令犯人把帽子捡回来。这时犯人被逼入死路——违抗命令会被击毙;但如果走出包围圈同样会被打死。

他清楚地记得纳粹军官如何将犯人浸入冷水里,看他们能坚持多久才被冻死。因为党卫军想知道,如果德国飞机在大西洋的北海上空被击落,是不是还有必要去营救落水的机组人员。

囚犯积攒着对德国人的仇恨。

等到胜利来临时,1945年4月28日的夜里,营区的上方飘着白旗,德国人已经撤走,只有一些看守还留在瞭望塔里,用枪瞄着囚犯们。

那一天,霍文克只能待在营区,一整天没人分发食物。下午五点左右,集中营的上空响起了枪声,几分钟后,大门被打开了,第一批美国人骑着摩托开进营区,在广场上兜了几圈。接着吉普车开了进来,很多人看到囚犯的惨状都忍不住流下眼泪,有几个美国兵非常愤怒,把枪塞给囚犯,那些囚犯拿起枪,把留在塔台上的看守击毙了。

那天晚上,人们获得了食物:一条面包和一罐头的肉末土豆。悲惨的是,那一夜,有300多名囚犯死于暴饮暴食,他们的肠胃消化不了这么有油水的食物。

数年后在华尔街,面对着眼前精美的食物和近在咫尺“不得不面对”的德国人,霍文克心想,“我是不是应该告诉他我恨他?还是应该跟他说我知道这种想法是不对的?或者应该对他说‘抱歉’?”他告诉自己,荷兰人是不该对德国人说“抱歉”的。午餐进行到一半,他终于忍不住了,脱口而出憋在心里的话:“我曾经在集中营待过,我恨你们德国人,包括你。我知道这样不对,我很抱歉。”

话一出口,霍文克就感到内心的仇恨心结散开了;更令他感动的是那位德国人的反应。“如果你能对一个德国人说‘抱歉’,那我作为德国人应该为‘二战’承担全部责任。”后来,这顿午餐吃得开心极了。

当初开进集中营的美国士兵,因为射杀德国战俘而被送上军事法庭,一名上尉一人揽下了全部责任,声称士兵只是奉他的命令行事,并且拒绝认罪,认为他下令射杀的都是“一群应该下地狱的人渣”,自己在行使“非法的正义”。

霍文克走出复仇的本性花了几十年的时间。从逃离欧洲,回到德国旅游,再到成为德国大学里的客座教授,他开着爱车越走越远,生活的半径逐渐荡开,内心也在解冻。

1983年,对外经贸大学时任校长邀请霍文克在北京的莫斯科餐厅吃饭,希望他能来学校教书。3年前,美国教育代表团一行16人应中国政府之邀来到中国,受到邓小平、李鹏等人接见。60岁的霍文克是代表团成员之一,那是他第一次来到中国。

“来中国后,我发现中国人有一种非常重要的品质——忠诚,朋友之间可以相互信任。在自己的朋友圈子内,即使有人犯了错误,他们仍然是朋友;但如果是美国人,朋友们会转身就走。”虽然走过很多国家,但霍文克非常热爱中国。

他最先向中国的大学引入了微观经济学和宏观经济学概念,先后开设微观经济学、宏观经济学、发展经济学、国际经济学、计量经济学等课程。他一边输出知识,一边汲取营养。

对外经贸大学的学生们回忆,老师和学生们对他都很好,甚至在多年之后仍然有不少学生专程去看望他,这种关心,他在国外很少体会到。

他和对外经贸大学合作的10多年间,双方没有签署过任何合同,这在美国不可想像。当时,他在中国拿到的津贴,比起美国大学收入少了很多,但他毫不犹豫地选择了中国。

他是中国文化的粉丝,陈墨经常跟他讲《三国演义》,讲中国的“义”文化。他听得津津有味。早几年还跟陈墨讨论中医。在陈墨认识的众多外国人里,真正对中国文化理解和尊重的人不多,霍文克算一个。

他第一次跟陈墨回老家,看到陈墨与爷爷奶奶并没有太多交流,离开时,车一开走,陈墨的眼泪就掉下来了。霍文克问他,“你爱你的爷爷奶奶,怎么不表达出来呢?”陈墨回答,在中国文化里,有时语言是没有必要的。后来,霍文克在很多场合反复讲这个例子,一方面为中国内敛的文化着迷,另一方面也在逐渐打开自己。

有人推测,可能是中国特有的文化密码让这个“战争病人”的内心,像贝壳一样一点点张开。

霍文克的交通工具很多时候是一辆永久牌自行车,他把积攒的百万美金积蓄都捐给了非洲贫困地区的儿童,也资助了很多中国学生。

追思会上,几乎每个学生都得到过霍文克的馈赠。1987年,吴卫军的姐姐因为怀二胎而面临三千元的罚款,否则房子就会被扒掉。那时的人均月收入只有几十块,一家人东拼西凑了800元,霍文克最后借了一笔钱,帮他度过了难关。

陈墨那时与当时的女友、现在的太太异地交往,每次相聚的路费是个难题,他把自行车卖了凑了第一笔路费,霍文克知道后,为他买了后来的车票。

他把全部经济学著作捐给学校,筹措资金建立金融模拟实验室,购置金融计算器等教学仪器,让上个世纪的中国学生有机会接触到发达金融市场专业分析人员使用的金融工具。

那些年,霍文克带着学生在自己的房间欣赏古典音乐、喝红酒、品奶酪。笨重的录音机里飘出的音乐回荡在一尘不染的房间,带花纹的地毯铺在脚下,那是霍文克从中东买的。墙上挂着在世界各地拍的照片,一部分是风景,大部分是人物——第三世界国家的孩子和普通人。

“正因为他经历了集中营最丑陋的东西,才更珍惜美好的人性。”陈墨说。

80多岁时,霍文克把家族祖传的两枚戒指留给陈墨,一个纯金的,一个镶嵌着绿松石,上面都刻有族徽。“可能我所崇尚的生活方式跟老爷子的理念相近,追求简朴的生活,懂得慈悲。”陈墨说。

得知霍文克教授去世的消息时,陈墨正在家里吃早饭。他停下碗筷,脑海中闪现的第一个画面是1986年北京的冬天。

天寒地冻,陈墨得了肝炎。每天早晨,霍文克骑着自行车从西到东跨越北京城,准时在8时40分出现在地坛医院,从怀里掏出一杯牛奶递给陈墨,每天如此。

霍文克的鼻子很大,鼻涕快要结冰了。每次,他都先让陈墨把热乎的牛奶喝完,再从兜里掏出皱巴巴的手绢擦擦鼻涕,他的手绢从来不叠。

90岁以前,霍文克每年秋天回一次中国。有一次,他拄着拐杖登上长城的最高点,很自豪地跟中国朋友说,“我每次来,都要到这里做好汉,一个老外好汉。”

世界上的所有的仇恨化解,不是通过报复,而是通过爱的方式编辑本段

这个“老外好汉”有时也挺“烦人”。追悼会上,人们不怎么提起他显赫的头衔、名噪一时的学术论文,说的最多的是他的认真。

他把校长堵在门口,质问楼道里坏了的灯泡什么时候能修好;他气冲冲地跑进校长室,抱怨迟到5分钟的司机没有时间观念;他“不知变通”,有学生想要找他加点学分,他生气地说“找我加一分我给你减十分”。

他在80年代的校园里是个另类,不单因为高耸的鼻梁和绿色的眼睛。在那个全校只有两台复印机的时代,他有一个小本,专门记录给校长的意见,都是些“微不足道”的“小事”。

他的学生劝他,校长们还有很多“大事”要处理,“This is China, keep in mind”(你记住,这里是中国)。

他不听劝,很早就告诉学生要珍惜水资源,那时大伙都当做笑话听;小轿车还是稀罕物时,他建议北京发展公共交通而不是私家车,否则会像洛杉矶一样,学生挺难理解,暗自嘀咕,“你们美国人日子过好了,不希望我们也过上好生活。”

很少有人理解,他是实实在在地担心中国的未来,最后一次回到对外经贸大学演讲时,谈及“成功的定义”,霍文克说出了自己的担忧:当今社会,多数人毕生以金钱为目标,却不明白富有并不代表成功,拥有幸福的家庭和健康的体魄才最为重要。

作为经济学家,另一个让他担忧的现状是中国的两级分化。他早在90年代的“下海潮”时,就告诉陈墨,在公司里要想方设法让员工分享股权,看上去是为他们谋福利,其实是为你挣幸福。他的脸书上只留下三句话,其中一句是《圣经》里的“love our neighbor like yourself(要爱人如己)”。

“他对学校的吹毛求疵是希望这个世界越来越好,学校也能感受到他付出的真感情。”陈墨说,他执着地在乎着一个中国学校的发展,这个中国学校没有理由不纪念他。

每年圣诞节到新年这段时间里,霍文克都会写很长的贺词发给亲朋,有一年,他在键盘上敲下:“世界上的所有的仇恨化解,不是通过报复,而是通过爱的方式。”

可就像那只紧紧握着的左手,集中营阴影的底色从来没有从霍文克身上消失过。在许多个夜深人静的酒酣时刻,他反反复复地讲述着一个故事:有好几次,他在厨房发现蟑螂,第一反应是想办法把它打死。当他用力打蟑螂时,不停地打,不停地打,涌出的仇恨和杀机,和在集中营经历的感觉一模一样。善与恶、仇恨与原谅一直在他身体里较量,说到这里,这个老头总是哭得泪流满面。

在集中营,他最接近死亡的时刻,是名字出现在转运名单上时, 那张薄薄的纸约等于死亡名单。在被赶上转运车前5分钟,他遇到了一位有特权的意大利囚犯。意大利人找到曾经贿赂过的德国军官,要求把霍文克从名单中删掉。德国军官告诉他,这次转运囚犯满额1500人,还缺两个人呢,没法帮忙。

意大利人开始讨价还价,“这样吧,你把那个荷兰囚犯给我,我给你3名其他囚犯。”然后他找了3名俄罗斯囚犯,很可能还给了他们一些好处。这3个人被送走了,霍文克留了下来。“几乎可以肯定,他们做了替死鬼,这让我良心上很难过。”头发已经全白的霍文克跟他的学生回忆。

在晚年,他甚至流露出自杀的想法。“他觉得活着没意思,有点苟且偷生的感觉。对于一个有良心的人来说,生命的尊严难道不是最重要的问题吗?”

霍文克一直生活在矛盾和孤独里,生,活得苟且;死,成了懦夫。现在,长眠于美国华盛顿州瓦拉瓦拉市的他终于不用面对这道选择题了。

他的脸书的有另外两句话,一句是马克思的经济学观点,另一句是王尔德在狱中写的一封信:“我的心性在寻找一个新的自我实现的方式。这是我唯一关心的。而第一件我要做的事,便是把自己从对你任何可能的怨恨中解脱出来。”

2013年,陈墨去美国看望霍文克,霍文克从居住的瓦拉瓦拉市开车前往西雅图,路上开了8个小时。在西雅图下车的时候,陈墨看他拄着拐杖,很难迈动步子了,“我就知道,这可能是最后一次见他。”

他曾对学生讲,自己去世之后,要安排一个聚会,“你们要笑得高兴,喝得高兴。”

他还给对外经贸大学的老校长写过一封信,那是个暑假,天很热,校长在家里打开那封手写信,信中说,他从西海岸驾车到东海岸,经过广阔的中西部,看到一望无际的空旷和寂静,“在这个时候,我想念你们,UIBE(对外经贸大学)。跟你们在一起的日子,将永远保存在记忆中。”

2011年,对外经贸大学举行60周年校庆时,本打算邀请霍文克,但考虑到他91岁的高龄,放弃了这一初衷。把学校当成第二故乡的霍文克,最终没能赶来参加庆典,他有些生气,甚至耿耿于怀,对他的学生说,“这是我的遗憾。”

很多人以为这位历经磨难的老人此生再也不会踏足集中营。直到去世,人们才在一条陌生人的留言上惊讶地发现,霍文克曾与一位旅途中偶遇的犹太人重返集中营,那天晚上,他俩喝得酩酊大醉,哭着讲述那段共同的历史。

在那个风景如画的小镇,那天阳光灿烂,直到他们的到来。乌云忽然飘来,起了风。

“劳动让你自由”的口号仍然挂在大门上。一个个刻有编号的石头匾额就躺在这一大块空地上,那是集中营牢房原址的位置,现在只剩地基。围栏做成雕塑,隐现着人形,以此纪念用身体扑向电网的人们。平房被改建为纪念馆,其中的几个房间用以再现当年的营房,架子床、马桶间、饭兜、条纹囚服,站在空旷的营房旧址上,风一阵阵掠过旁边的白杨树,响起凌乱的沙沙声。

被拆除的还有当年的焚烧炉,这里树着一块牌子,上面只有一句话:这里曾是焚烧炉。霍文克和他的犹太朋友在那儿待了几分钟,然后便离开了。